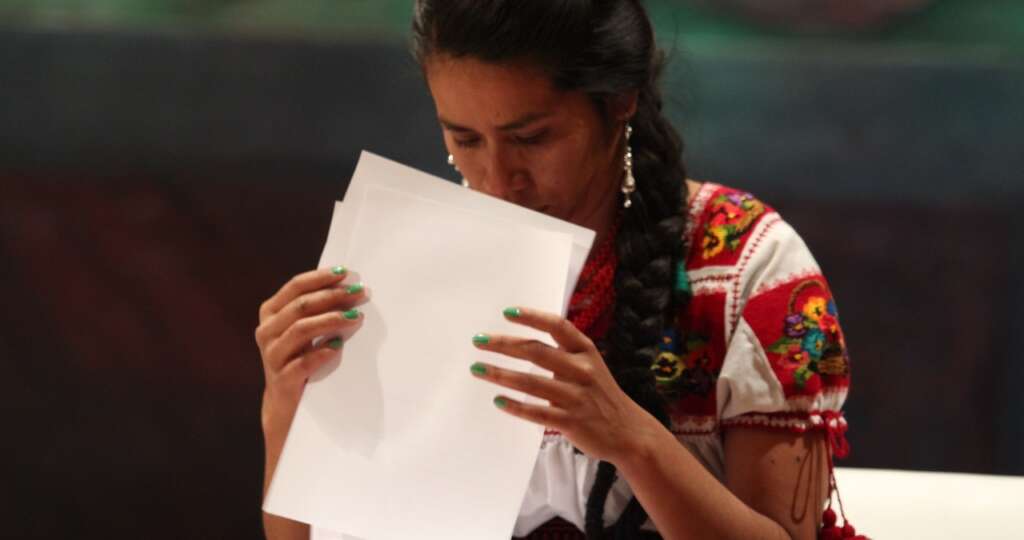

¿Qué ocurre cuando la historia la cuentan las propias protagonistas? En México, mujeres indígenas están reescribiendo el relato desde sus lenguas, territorios y experiencias, abriendo paso a nuevas formas de entender el mundo. A continuación, exploramos cómo la escritura indígena, hecha por autoras que resisten desde la palabra, trasciende las fronteras del canon literario y pone en el centro otras epistemologías: comunitarias, ancestrales, y profundamente políticas.

En el corazón de la literatura contemporánea en México, las autoras indígenas están trazando caminos únicos de creación, resistencia y memoria. Lejos de los centros hegemónicos de producción cultural, estas escritoras narran desde sus territorios, lenguas y cosmovisiones, abriendo un diálogo urgente con otras formas de entender el mundo. Su escritura no solo construye belleza: denuncia violencias, reconstruye raíces y fortalece identidades colectivas profundamente marcadas por la exclusión histórica.

Más allá de etiquetas o géneros literarios, las autoras indígenas transforman la palabra en un acto político. Ya sea desde la poesía, el teatro o la novela, sus obras nos interpelan con preguntas sobre territorio, género, espiritualidad y comunidad. Con cada verso, cada escena o personaje, nos invitan a reconocer la potencia de otras epistemologías, donde la oralidad, el cuerpo y la memoria son también formas legítimas de conocimiento.

Ruperta Bautista Vázquez: poesía en tsotsil contra la violencia estructural

Poeta, educadora y defensora de su lengua, Ruperta Bautista escribe en tsotsil y en español, tendiendo puentes entre mundos. En Ik’al labtavanej (Presagio lóbrego), Premio de Literaturas Indígenas de América 2024, plasma la crudeza de la violencia que enfrentan los pueblos originarios, sin dejar de hablar de dignidad y esperanza. Su escritura indígena es al mismo tiempo íntima y política.

Petrona de la Cruz: teatro como voz de las mujeres tsotsiles

Desde las tablas, Petrona de la Cruz transforma la escena en un espacio de visibilización. Su obra autobiográfica Dulces y amargos sueños recoge experiencias de violencia de género con una fuerza narrativa que interpela directamente al espectador. Reconocida con la Medalla Rosario Castellanos, Petrona ha consolidado un teatro indígena que da voz a lo silenciado.

Lenguas que resisten: otras formas de nombrar el mundo

Briceida Cuevas Cob: maya y poesía en equilibrio

Originaria de Campeche, Briceida Cuevas ha dedicado su trayectoria a promover la lengua maya a través de la poesía. Su labor en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México ha sido clave para posicionar la literatura indígena en espacios académicos y culturales.

Rubí Tsanda Huerta: traducir, escribir, preservar

Desde Michoacán, Rubí Huerta escribe y traduce en purépecha, con títulos como Uandákuecha enka tsïuantajka. En 2024, su traducción de Grito hacia Roma de Lorca marcó un hito: llevar un clásico universal a una lengua originaria, afirmando su vigencia y riqueza.

Marisol Ceh Moo: novela y memoria histórica desde el corazón

En X-Teya, u puksi’ik’al ko’olel, Marisol Ceh Moo —maya de Yucatán— narra la Guerra de Castas desde una mirada femenina. Su obra ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América en 2019, convirtiéndola en una referencia clave entre las autoras indígenas contemporáneas.

Epistemologías que sanan

Estas autoras indígenas escriben desde otros modos de conocer y habitar el mundo. Su palabra no solo informa: transforma, conecta, sana. Leerlas no es solo un ejercicio literario, es un acto de escucha y reconocimiento.

¿Quién decide qué es literatura? Quizá sea momento de replantearlo desde sus voces.

Sigue leyendo:

| Acceso a la lectura como derecho: brechas de género en el acceso a libros y educación

| Autoras Invisibilizadas: ¿quién tiene el poder sobre las historias?